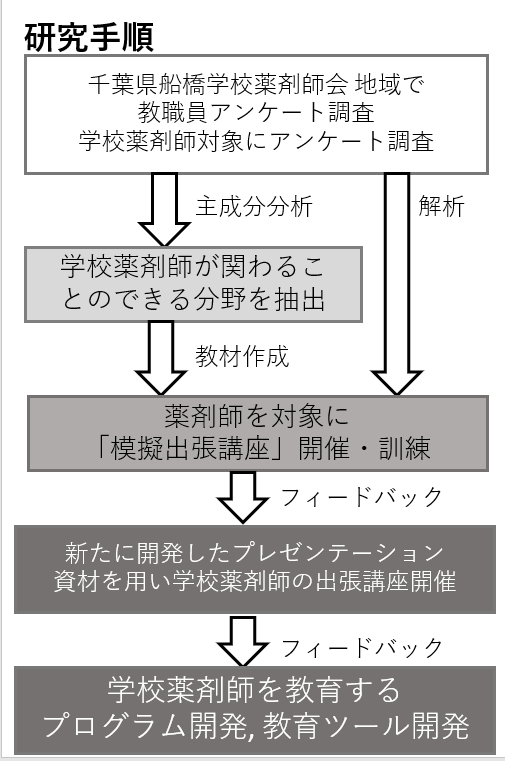

このサイトは,「学校で保健指導に貢献できる学校薬剤師を教育するための専門プログラムの開発」(JSPS科研費 基盤研究(C)JP22K03010)の研究成果・情報発信のために用います.

このサイトへのリンク,下層ページ(TOPページ以外)へのリンクもご自由にどうぞ. 画像ファイル,PowerPointファイル,PDFファイルへの直接リンクはご遠慮ください. 必ずhtmlファイルへリンクをお願いいたします.

(左)TOPページ(https://www.lab2.toho-u.ac.jp/phar/doutai/F-SHP/index.html)へのリンク

(右)教材ページ(https://www.lab2.toho-u.ac.jp/phar/doutai/F-SHP/video.html)へのリンク