細胞性粘菌とは?

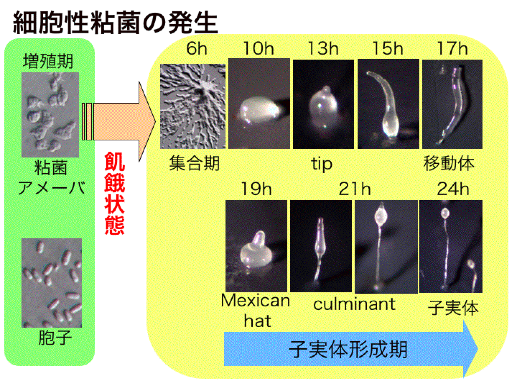

細胞性粘菌は原生生物のなかに無理やり入れられている真核生物で、生活史の中で単細胞の時期と多細胞の時期を繰り返す不思議な生き物です。自然の中では土壌中にアメーバの単細胞として棲んでおり、バクテリアや酵母などの微生物を餌として2分裂で増殖しています。しかし、餌が枯渇してくるとそれがシグナルとなって発生を開始します。ある特定の細胞がcAMPをパルス状に分泌するようになり、これを走化性物質としておよそ10万個の細胞が集合し(発生開始後4~6時間)、多細胞体を形成します。この多細胞体はやがてtipとよばれる突起を形成し伸長します(発生開始後12~15時間)。光や湿度などの条件が良ければそのまま子実体を形成しますが、通常はそうでないことが多いので適した場所を求めてさまよい歩くことになり、そのために倒れて移動体(ナメクジ)を形成します。さまようと言っても無秩序に行っているのではなく、光に対する走光性を示します。最適な場所を見つけるとそこで移動を止め、Mexican hatと呼ばれる時期を経て子実体を形成します。いったん子実体形成を始めると発生のプロセスはもとへ戻らなくなります(分化のコミットメントが決定されたということ)が、それ以前では分化の状態はあくまで予備的であり特異化は起こっていても決定はされていません。例えば移動体を2つに切断するとそれぞれから完全な子実体を形成します。この時期の先端部分は将来柄に分化するので予定柄細胞、後ろの部分は胞子に分化するので予定胞子細胞と呼ばれます。

ここでは基本的なことだけ述べてあります。もっと詳しいことは京都大学の井上先生のホームページに記載されていますのでそちらを参考にして下さい。通常は1倍体のまま無性生殖で胞子を作ります。実験室の普通の条件では2倍体をつくらないためここでは省いてあります。マクロシストなどを作るときに有性生殖をして2倍体になりますが、これに関しては筑波大学の漆原先生のホームページを参考にして下さい。また、増殖と分化の移行期に関しての詳しい解析は東北大学の前田先生のホームページを参考にして下さい。

(島田さん原図、平成16年度東邦大学修士論文発表会より)

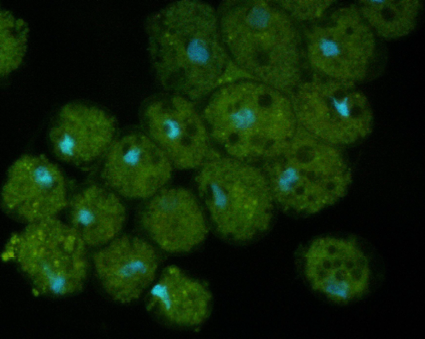

ところで、細胞性粘菌においては多細胞期の突起の部分がオーガナイザーとして働くと考えられています。しかし、はたしていつの時期からオーガナイザーとして働くのでしょうか?残念ながら詳しい実験は未だされていません。我々の実験データから移動体の時期でも出来たばかりの移動体としばらく這ったあとの移動体とでは先端の部分の遺伝子の発現が違うことが示されています。このことは、移動体でも時期によって細胞の種類に違いがあり、移動体後期にのみ見られる細胞が子実体形成に重要な役割をしている可能性を示しています。我々が解析している転写因子STATaの機能を遺伝子破壊によって阻害するとこれら移動体後期に特異的な発現と細胞の分化はなくなり、結果として子実体を形成しなくなります(Shimada et al., 2005, Differentiation)。これらの事象は転写因子STATの持つ重要な機能の一部で現在も我々の研究室で解析しているメインのテーマの一つです。