生物が外界からの刺激にもっとも早く反応するためには、新規にRNAを転写するよりも細胞に既に存在しているタンパク質を修飾してそれらを活性化し、様々な応答反応を引き起こす方がよっぽど効率的です。そのようなタンパク質の修飾で最も良く知られたものがリン酸化です。タンパク質分子のリン酸化されるアミノ酸残基のほとんどはセリンかスレオニンですが、ごくわずかにチロシン残基がリン酸化されます。しかし、このチロシン残基のリン酸化こそが細胞分裂、分化、接着、ホルモン応答、免疫防御など生体内の非常に重要な反応に多く関わっています。チロシン残基をリン酸化する酵素はチロシンキナーゼと言いますが、我々はこれに良く似たチロシンキナーゼ様タンパク質(TKL: tyrosine

kinase-like protein)とよばれる分子について様々な手法を駆使して解析しています。

生物はいつチロシンキナーゼを獲得したか?

チロシンキナーゼが暴走すると様々な病気や生物学的な現象を引き起こします。ガン細胞の増殖、転移、プログラム細胞死などです。ある種の抗ガン剤は特定のチロシンキナーゼを阻害することで治療に用いられています。チロシンキナーゼは非常に緻密に作られたシグナルを伝達するための手段で、フォスフォチロシンキナーゼシグナルと呼ばれるシグナル伝達経路のコンポーネントの1つです。生物がいつどのようにしてこの分子を獲得してきたかを解き明かすことは非常に重要なことで、なぜヒトはガンを患うかという根源的な問いにも向かい合うことになります。

タンパク質チロシン残基のリン酸化、脱リン酸化によってシグナルを伝達するには3つの対応する部品(チロシンフォスファターゼ、SH2ドメイン、チロシンキナーゼ)が必要で、それぞれが異なる進化段階で徐々に獲得されてきたと考えられています。我々が研究に用いている細胞性粘菌という生物では3つ目の部品であるチロシンキナーゼの存在が謎とされ、チロシンリン酸化の進化の分岐点に位置する生物として注目されています。我々は、3つ目の部品であると言って良いTKLを発見しました(1)。また、これまでに細胞性粘菌より機能未知のTKLを多数同定しています。原生生物では複数のTKLの機能が複合的に作用して原始的なチロシンキナーゼの役割を果たしているのではという仮説のもと、それぞれのTKLの機能を調べることで、真核生物がどのようにしてチロシンキナーゼを獲得したかという仮説の証明を目指しています。

転写因子STATaの複合的な機能を解明する

当研究室においてTKLの標的として調べているのはSTATaと呼ばれる転写因子です。STATaは原生生物で最初に発見されたSH2ドメインをもつタンパク質で(2)、非常に多くの重要な機能をもっています。まず、オーガナイザー形成に関与し、その性質は脊椎動物のものと同じです。個体発生を司る進化的に普遍的なシグナルがそこに潜んでいることが伺えます。もう一つの重要な機能は、細胞の未分化状態の維持にも関わっていることです。これは、動物の幹細胞における未分化状態の維持やiPS細胞の脱分化メカニズムと類似の現象と考えられます。このほか、STATaは光や熱に対する走性など多様な機能を司っています。このように、細胞性粘菌という小さな生き物であっても最先端の生命科学において注目されている多くの現象がみられ、STATaは中心的な役割を果たしています。

1. Araki, T., Kawata, T. and Williams, J.G. (2012)

Identification of the kinase that activates a non-metazoan STAT gives insights the evolution of

phosphotyrosine-SH2 domain signaling. Proc.

Natl. Acad. Sci. U.S.A. 109, E1931-E1937.

2.

Kawata, T., Shevchenko, A., Fukuzawa, M., Jermyn, K.A., Totty, N.F.,

Zhukovskaya, N.V. Sterling, A.E., Mann, M. and Williams, J.G. (1997)

SH2 signalling in a lower eukaryote: a

STAT protein that regulates stalk cell differentiation in Dictyostelium. Cell, 89, 909-916.

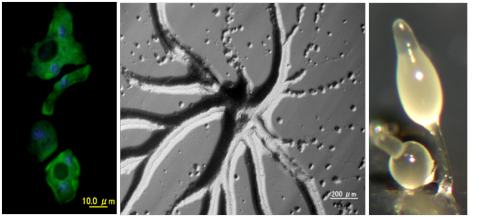

図 (左)単細胞期のアメーバ細胞、(中)アメーバ細胞が集合して多細胞体を形成しているところ、(右)子実体を形成し始めたところ。